|

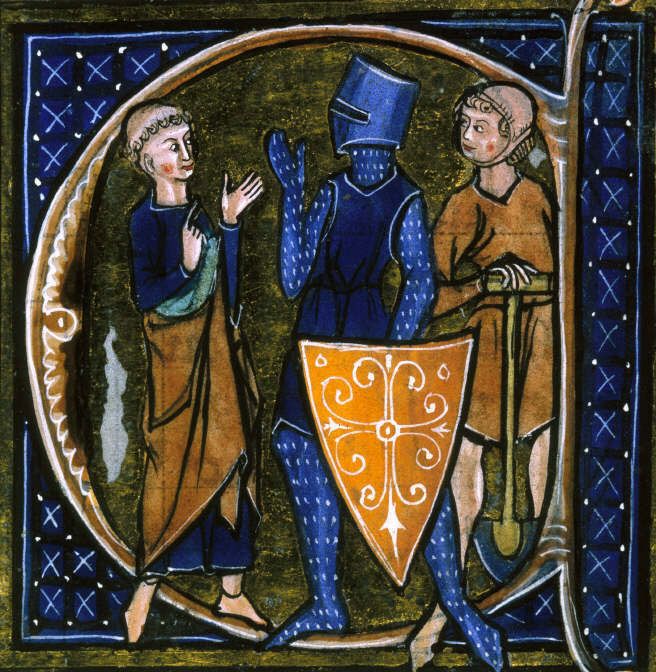

e catharisme est l'appellation contemporaine d'un mouvement — ou d'un ensemble de mouvements — religieux chrétien médiéval européen en dissidence vis-à-vis de l'Église romaine, trouvant un écho particulier dans le Midi de la France. Dans l’historiographie renouvelée du xxie siècle, la nature du mouvement — qui ne s'est jamais désigné lui-même sous le nom de cathare —, ses origines, ses doctrines, ses rites, ses croyances et son existence même sont l'objet de débats, même si la recherche s'accorde pour reconnaître la réalité d'une lutte de l'orthodoxie romaine contre des hérétiques ayant débouché, au début du xiiie siècle, sur une « croisade contre les albigeois ». Le terme « cathare » lui-même, repris des écrits d'Augustin d'Hippone par le moine Eckbert de Schönau au xiie siècle pour désigner les « hérétiques », a été popularisé en français par l'occitanisme des années 1960 au détriment des expressions « hérésie albigeoise », « albigéisme » et « albigeois » qui étaient préférentiellement utilisées jusque-là. |

|

|

|

|

|

|

Le catharisme ne s'appuie pas sur une théologie puisqu'il considère que Dieu, inconnaissable et non accessible, est absent de ce monde. Cette doctrine est le fruit d'un travail de recherche scripturaire, prenant en compte le Nouveau Testament, notamment l'Évangile selon Jeane et l'Évangile selon Luc. Le Nouveau Testament est traduit au xiiie siècle en occitan. Il a longtemps été admis que ces initiatives ont été mal perçues par la papauté qui, sous le pontificat d'Innocent III, aurait interdit les traductions de la Bible en langue vulgaire. Guy Lobrichon écrit : « En temps normal, les autorités ecclésiastiques ne songent pas à limiter la diffusion de telles traductions, et les interdisent encore moins. Innocent III, dans une lettre fameuse à l’Église de Metz, ne s’en prend nullement aux traductions de la Bible, mais aux interprétations qui peuvent émaner des conventicules néfastes des hérétiques. Lorsque le Concile de Toulouse (1229) décrète l’interdiction formelle pour les laïcs de posséder des traductions en langues romanes, il émet une ordonnance de police, dans la foulée d’une répression active qui paraît limitée aux domaines du comte de Toulouse. » Il ajoute : « Léonard E. Boyle a fait justice d’une opinion qui court encore les manuels d’histoire. » |

|

e trésor des Cathares a toujours été une source d'inspiration pour les romanciers spécialisés dans les énigmes historiques, et a très largement contribué aux légendes diverses qui se sont créées au fil du temps. On a souvent affirmé qu'à la veille de l'attaque du château de Montségur, quelques chevaliers seraient partis avec le Graal, des parchemins et bien d'autres objets précieux, pour aller les mettre en lieu sûr. Certains historiens ont avancé l'idée qu'ils seraient allés en Italie rejoindre un fief cathare, alors que d'autres ont prétendu qu'ils se seraient rendus dans une place forte des environs occupée vraisemblablement par les Templiers, de telle sorte qu'aujourd'hui encore, personne ne sait si ce trésor cathare n'est qu'un mythe ou bien une réalité, comme c'est aussi le cas pour la légendaire fortune des Templiers ou encore plus récemment, pour l'étrange affaire de Rennes-le-Château où l'abbé Bérenger Saunière aurait découvert en 1885 un fabuleux magot. Au tout début de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands s'étaient intéressés de très près à l'histoire des Cathares, à la suite de la parution de Croisade contre le Graal, roman de l'écrivain et historien Otto Rahn. Himmler avait organisé à trois reprises des expéditions afin de retrouver le légendaire Graal que l'auteur du livre situait au château de Montségur ou dans les environs, mais les investigations n'ont jamais donné de résultats probants. |

|

|

|

Le château de Quéribus. |

Le château de Montségur. |

Le château de Peyrepertuse. |

Le château de Puilaurens. |

|

|

|

|

Le château d'Arques. |

Le château de Lastours. |

Le château de Puivert. |

Le château de Villerouge-Termenès. |

|

|

|

|