|

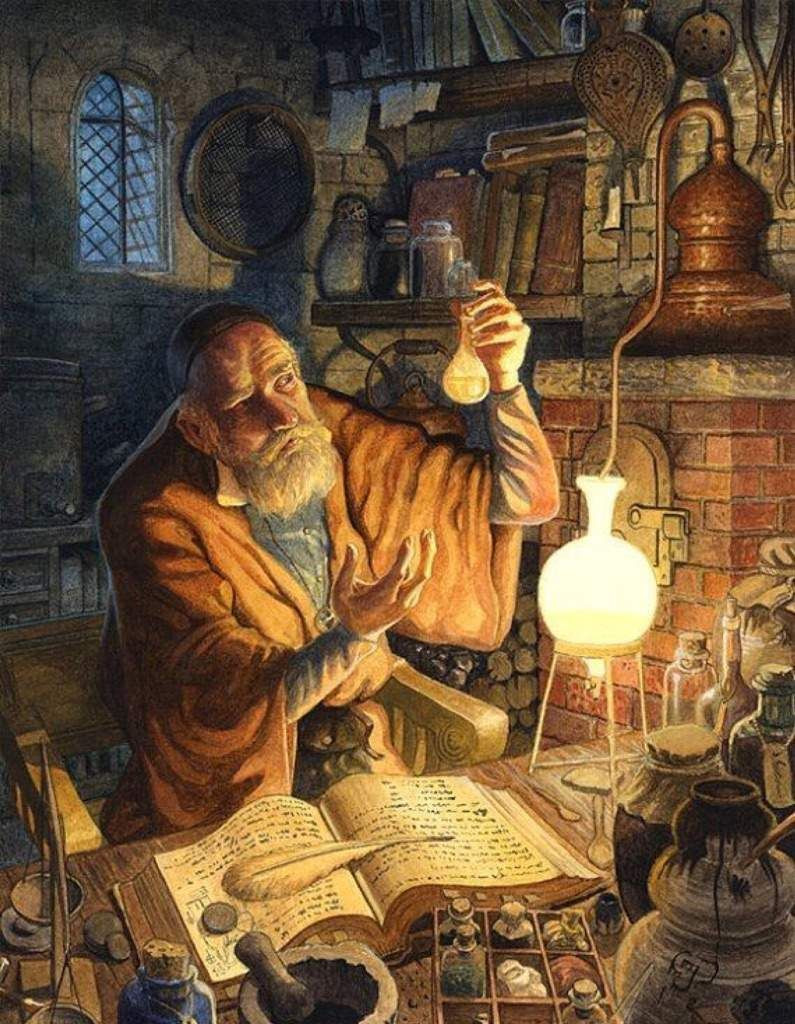

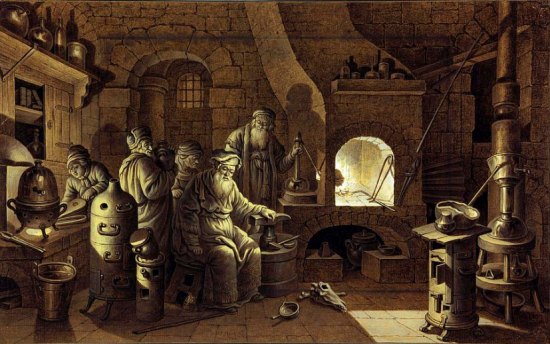

La fabrication de la pierre philosophale était un processus d'une grande complexité. L'alchimiste devait d'abord découvrir la matière première en fouillant dans les profondeurs de la terre. Ensuite, la réalisation de la pierre passait par quatre étapes principales : la première consistait à dissoudre la matière en eau, la deuxième à évacuer l'eau superflue par volatilisation et à coaguler la matière pour obtenir un produit visqueux, la troisième à séparer et à rectifier les matières les plus subtiles, la quatrième enfin à unir ces esprits purs pour obtenir la pierre philosophale. Ces étapes comportaient elles-mêmes toute une série d'opérations dont le nombre, variable, n'a jamais été définitivement établi et au sujet duquel les auteurs se contredisent ; on en répertorie souvent douze, par référence aux signes du zodiaque ; elles ont été désignées par les couleurs que prenaient les produits au cours des expériences. Peu à peu on en a retenu trois, qui sont la putréfaction ou œuvre au noir, l'albification ou œuvre au blanc, et la rubification ou œuvre au rouge. L'œuvre au noir, parfois aussi appelée mélancolie par association avec l'un des quatre tempéraments humains définis par la vieille théorie des humeurs, visait à débarrasser la matière de ses impuretés ; elle avait aussi un sens pour la personne même de l'alchimiste, celui de mourir au monde pour gagner l'éternité. L'œuvre au blanc, dont le symbole était un arbre portant des lunes, avait pour but la production de la pierre blanche capable de transmuer les métaux vils en argent, et, sur le plan spirituel, de restituer l'âme au corps purifié. Enfin, l'œuvre au rouge, dite aussi le Grand Œuvre, ou Grand Magistère, obtention de la pierre philosophale, avait pour symbole un arbre portant des soleils. La transmutation des métaux en or se faisait en projetant dans le métal chauffé ou fondu un petit morceau de la pierre enrobé de cire. Utilisée comme panacée, la pierre était dissoute dans de l'eau mercurielle (or potable).

La recherche de la pierre philosophale revêt une double dimension qui réunit les deux pôles caractéristiques de l'alchimie : d'une part, le pôle de la réflexion sur la nature et des recherches techniques applicables à la médecine — Paracelse (1493-1541) oriente ainsi l'alchimie vers la fabrication de médicaments — ou à l'industrie (céramique, métallurgie) ; d'autre part, le pôle mystique et spéculatif. Le Grand Œuvre a une signification spirituelle qu'un passage de la Turba Philosophorum, texte latin du IXe ou du Xe siècle, fait clairement apparaître : la réalisation de la pierre marque le moment où « toute la mer, toute la terre se fendront et les corps qui étaient morts se lèveront des tombeaux et seront glorifiés [...] et le corps, l'esprit et l'âme seront unis glorieusement » ; elle est le moyen de conduire toutes les créatures à l'unité. La pierre philosophale tient son pouvoir de ce qu'elle contient dans des proportions parfaites les principes métalliques (dont le mercure en quantité supérieure) et les quatre éléments constitutifs de l'univers — eau, terre, feu, air — auxquels s'ajoute la quintessence, cinquième élément de synthèse. C'est pourquoi l'alchimiste la considère comme un microcosme miroir du macrocosme. Croyance en l'omniprésence de l'esprit dans la nature, vision d'un monde clos et harmonieux, on retrouve dans la représentation alchimiste de la nature des traits caractéristiques du vitalisme naturaliste de la Renaissance.

|