|

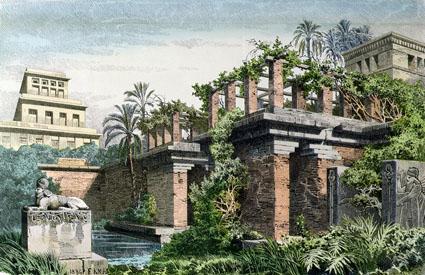

Flavius Josèphe et Strabon, qui s'inspirent tous de sources anciennes. Ainsi Flavius Josèphe s'inspire des textes d'un prêtre du dieu Mardouk Bérose qui vivait à Babylone une trentaine d'années après la conquête de la ville par Alexandre le Grand (fin du IVe siècle av. J.-C.). C'est à ce prêtre que l'on doit la probable légende de la construction de ces jardins par Nabuchodonosor II afin de rappeler à son épouse Amytis de Mèdes les montagnes boisées de son pays natal. Ce n'était pas réellement des jardiniers qui s'occupaient de l'entretien des jardins mais bien des esclaves qui entretenaient la végétation. Les jardins mesuraient 120 m². Sur la première terrasse de huit mètres, ils plantèrent des grands arbres, sur la deuxième de treize mètres, ils placèrent une quantité d'arbres fruitiers, sur les deux dernières terrasses poussaient des fleurs de toutes sortes. |

|

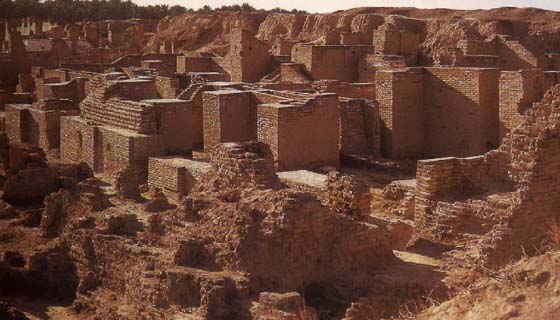

La réalité historique de ces jardins est de nos jours sérieusement remise en cause. Au XIXe siècle, l'archéologue H. Rassam situe les jardins au nord de la cité à proximité du palais extérieur. Lors des grandes fouilles allemandes, Robert Koldewey suggère qu'une construction voûtée du palais sud aurait pu supporter un toit en terrasse et ainsi correspondre à l'emplacement de ces fameux jardins. En fait, aucune localisation formelle n'a été trouvée. Ce qui ajoute au doute des archéologues et des historiens c'est qu'aucun des documents cunéiformes trouvés sur le site de Babylone ne fait allusion à ces jardins. Il est en effet curieux qu'un roi comme Nabuchodonosor II qui ne cesse de se féliciter de ses réalisations (murailles, portes, palais, etc.) reste muet sur ces hypothétiques jardins. |

|

Les jardins suspendus de Babylone qui, selon la tradition, étaient l’œuvre du roi Nabuchodonosor II (règne de 605 à 561 avant J.-C.), constituent une véritable énigme. Il n’y a pas de ruines qui rendent compte de leur existence et ils ne furent jamais mentionnés dans les sources babyloniennes. La chasse aux jardins fut l’une des quêtes les plus captivantes des érudits mésopotamiens. Les archéologues tentent de savoir, aujourd'hui encore, où se trouvaient ces jardins à Babylone et ce qui les rendait si particuliers. Ils se demandent également ce que le terme « suspendus » pouvait bien dire. À quoi ressemblaient ces jardins ? Comment étaient-ils arrosés ? Ont-ils seulement existé ? Les fouilles de Koldewey sont célèbres parce qu’elles permirent de retrouver les fondations d’une structure impressionnante ayant véritablement existé : la ziggourat de Babylone ou tour à étages. Une décennie plus tard, l’archéologue britannique Leonard Woolley mena des fouilles dans l’ancienne ville sumérienne d’Ur au sud-est de Babylone. Il remarqua des trous régulièrement espacés qui tapissaient la maçonnerie de la ziggourat. Serait-ce la preuve de l’existence d’un système de drainage ou d’irrigation qui alimentait les jardins surplombant la ziggourat d’Ur ? Selon Woolley, ce genre de système aurait par la suite été utilisé lors de la conception des jardins suspendus de Babylone.

|

|