|

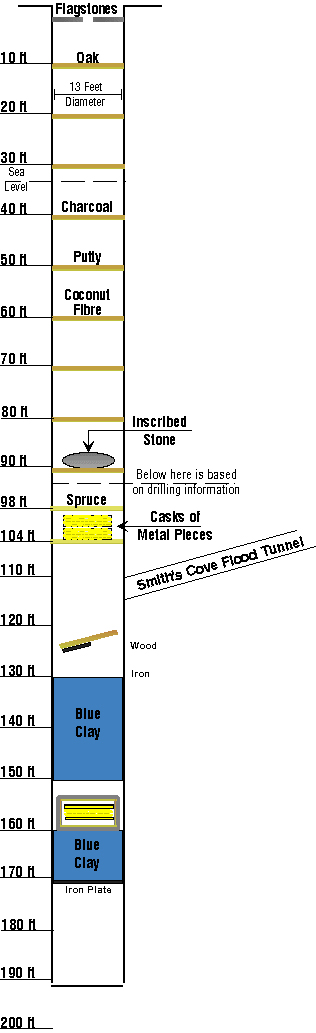

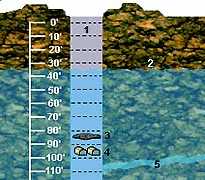

À quelques pieds de profondeur ils rencontrent une rangée de dalles (flagstones ); ils l'enlèvent et continuent à creuser. À trois mètres (dix pieds), c'est une deuxième plate-forme, faite de billes de chêne (oak ). Ils l'enlèvent et continuent à creuser. Et ça continue ainsi pendant des jours. A six mètres (20 pieds), nouvelle plate-forme en chêne. À neuf mètres (30 pieds), une autre. Et sous elle, toujours cette terre tassée, avec de l'argile et des roches. Les garçons comprennent que ces plates-formes servent à se partager le poids des tonnes de terre. Sauf que neuf mètres de profondeur, c'est trop pour eux. Ils abandonnent donc, et les choses en restent là pendant près de dix ans. Jusqu'en 1804... |

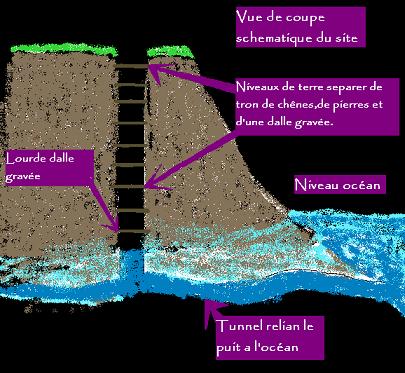

En 1804 les fouilles reprennent Un nommé Simeon Lynds entend parler de la découverte des trois jeunes garçons. Il forme une compagnie et apporte sur l'île du matériel de mines. Les ouvriers dépassent sans problème le niveau atteint dix ans plus tôt et, en continuant à creuser, découvrent à leur tour, tous les dix pieds, des plate-formes recouvertes tantôt de couches d'algues, tantôt de charbon... et même de fibres de cocotier! Dans l'esprit des plus rêveurs, l'association cocotiers = Antilles = pirates = trésor, est rapidement faite... À la 9e plate-forme (27 mètres ou 90 pieds), première découverte intéressante: une lourde dalle de pierre marquée, au verso, d'une inscription dans un langage indéchiffrable. Elle est mise de côté, et il faudra longtemps avant que quiconque ne la juge digne d'intérêt... Les ouvriers atteignent 33 mètres (110 pieds) et s'arrêtent pour la nuit. Le lendemain matin, surprise: le puits est rempli aux trois quarts d'eau! D'où vient-elle? On ne sait pas. Mais surtout, pourquoi le puits ne s'est-il pas rempli plus tôt? Sur le coup, on n'a pas de réponse. Pendant des semaines, les hommes écopent avec des seaux et des pompes improvisées, sans parvenir à abaisser le niveau d'eau |

|

|

En 1849 les recherches reprennent avec la coopérative de Truro. Il ne s'agit plus cette fois de creuser mais de faire des forages, pour savoir une fois pour toutes ce qui se trouve au fond. Les premiers résultats confirment les espoirs les plus fous: après avoir dépassé les 110 pieds, la foreuse passe à travers 10 cm de bois (le sommet d'une caisse?) et pénètre dans du métal en vrac! Lorsqu'on remonte la foreuse, on y trouve des échantillons de chêne et ce qui semble être trois maillons en or d'une chaîne de gousset. C'est la première fois qu'on a la preuve que quelque chose de payant se trouve au fond. Encouragé, on refait descendre la foreuse. Au-delà du métal, elle traverse 20 cm de bois; sans doute le fond du coffre suivi du sommet d'un autre. Puis, 56 cm de métal en vrac. Puis, 10 cm de chêne (le fond du 2e coffre?) et 15 cm d'épinette (le plancher?). Persuadés d'avoir enfin atteint la chambre au trésor, les chercheurs ne sont pas pour autant au bout de leurs peines: personne n'est encore parvenu à abaisser l'eau du puits, même avec des pompes. A l'été 1850 ils décident donc de forer un second puits pour faciliter le pompage. Ils creusent jusqu'à 36 mètres (120 pieds), un niveau jamais atteint jusque-là. Puis, ils se dirigent vers le premier puits, dans l'espoir d'atteindre le trésor par en-dessous. C'est la catastrophe: en moins de 20 minutes, le second puits se remplit au même niveau que le premier. Pire encore, à en juger par le bruit, les ouvriers en déduisent que le fond du puits au trésor s'est affaissé dans leur propre conduit. Lequel est maintenant tout aussi inondé que le premier puits. Chou blanc. Ce n'est qu'à ce moment qu'un ouvrier a l'idée de goûter l'eau du puits: elle est salée. C'est donc de l'eau de mer, et non un lac souterrain. Le puits est relié à la mer: Pas étonnant qu'on n'arrive pas à le pomper! |

|

|

Mais qui sont ces constructeurs? Au fil des générations, toutes les hypothèses y sont passées. Sauf qu'on estime que la construction du puits et des conduits aurait exigé une centaine d'hommes pendant six mois. Or, la région n'a gardé aucun souvenir d'une quelconque activité l'île est à quelques coups de rames de la côte, il aurait donc été difficile de cacher un séjour de six mois aux riverains. Aucune légende dans aucun port. On n'a jamais retrouvé la moindre trace d'une habitation humaine sur l'île. Bref, le mystère avec un grand M. |

|

Du milieu du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui Plus d'une dizaine de compagnies ont tenté de récupérer le trésor de la mystérieuse Ile-aux-Chênes, au large de la Nouvelle-Ecosse. Toutes se sont butées aux problèmes d'inondations souterraines. Quelques personnes ont même perdu la vie, dans ces efforts répétés pour surmonter des obstacles ingénieusement dressés par on ne sait qui, il y a très longtemps. La compagnie Truro, celle qui avait découvert la plage artificielle en 1850 , a dû à son tour abandonner les travaux, ruinée, sans jamais être parvenue à pomper le puits principal. Après une autre vaine tentative pour atteindre le puits principal au moyen d'un autre tunnel, le fond du puits s'effondre en partie dans le tunnel, en partie on ne sait où, peut-être dans une grotte ou une cavité située dans les profondeurs de cette île. En 1861 Une nouvelle firme recommence le creusage. Le puits-au-trésor s'effondre encore une fois. On achète une pompe à moteur. La chaudière éclate, tuant un ouvrier. La compagnie est en faillite en 1867. |

|

1897 une troisième compagnie reprend Avec une pompe à vapeur. On creuse le puits jusqu'à 111 pieds, mais la pompe tombe en panne et l'eau s'élève à nouveau.

Écoeuré, on prend alors les grands moyens: On fore cinq trous dans le sol, dans lesquels on insère des charges de dynamite, le long de la direction présumée du tunnel d'irrigation, qui amène l'eau de mer jusqu'au puits. On fait sauter. L'eau est pompée, avec succès, pour la première fois en 90 ans.

Le forage reprend, et dépasse les niveaux de toutes les explorations précédentes. À 50 mètres (163 pieds), la pointe de la foreuse rencontre un obstacle: 17,5 cm de ce qui semble être du ciment. Sous le ciment, il y a dix centimètres de bois, puis un mètre de métal, puis de nouveau du bois et du ciment. Touche-t-on enfin au but? Il semble y avoir là une voûte de deux mètres. Les coffres placés 20 mètres plus haut, qu'un forage avait localisé 50 ans plus tôt et dont on a perdu la trace lorsque le plancher qui les soutenait s'est effondré ne l'auraient-ils été que pour satisfaire la curiosité, alors que le vrai trésor se trouverait plus bas?

Avant d'aller plus loin, en mai 1898, par mesure de prudence, on répand de la teinture rouge dans le fond du puits afin de s'assurer que le tunnel d'irrigation a bel et bien été détruit. On ne voit rien sur la plage: victoire!... jusqu'à ce que, plus tard dans la journée, des ouvriers aperçoivent une immense tache rouge qui recouvre une autre partie de la plage. Il existe donc un deuxième tunnel d'irrigation! |

Après avoir investi plus de 115 000$ Les nouveaux actionnaires décident d'abandonner. Leurs successeurs n'auront pas plus de succès. En fait, le travail est devenu aujourd'hui considérablement plus difficile: l'île a tant et si bien été creusée qu'elle s'est transformée en une éponge. Les chênes ont disparu. Plus personne ne sait où se trouve le puits original. Et on n'a toujours pas l'ombre d'un indice sur ses constructeurs. Mais on continue à creuser. Les actuels rêveurs sont ceux de la compagnie Triton Alliance, qui creusait toujours, à l'été 1997. Mais c'est là tout ce qu'il était possible d'arracher à son président, M. Tobias. Pour le reste, comme d'habitude, le mutisme. On ne sait donc pas si Triton a trouvé quelque chose... ou si elle connaîtra le sort de ses prédécesseurs... |

|