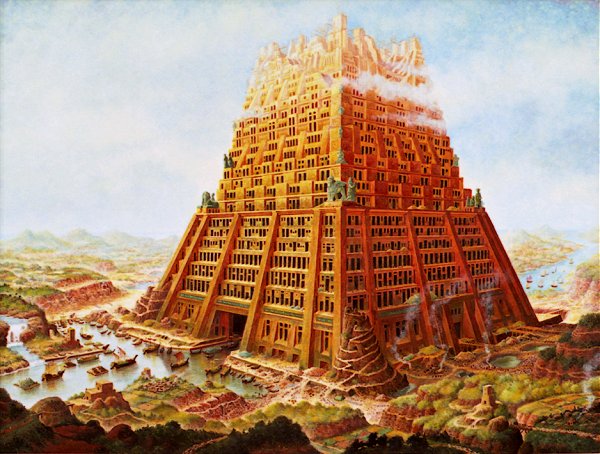

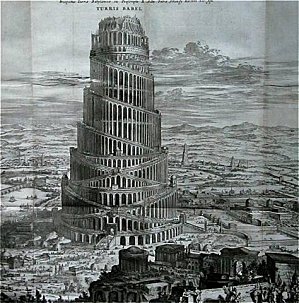

-------------- -------------- --------------- --------------- La tour de Babel était selon la Genèse une tour que souhaitaient construire les hommes pour atteindre le ciel.

Selon les traditions judéo-chrétiennes, c'est Nemrod, le « roi-chasseur » régnant sur les descendants de Noé, qui eut l'idée de construire à Babel (Babylone) une tour assez haute pour que son sommet atteigne le ciel.

Descendants de Noé, ils représentaient donc l'humanité entière et étaient censés tous parler la même et unique langue sur Terre, une et une seule langue adamique. Pour contrecarrer leur projet qu'il jugeait plein d'orgueil, Dieu multiplia les langues afin que les hommes ne se comprennent plus. Ainsi la construction dut s'arrêter et les hommes se dispersèrent sur la terre.

Cette histoire est parfois vue comme une tentative de réponse des hommes au mystère apparent de l'existence de plusieurs langues, mais est aussi le véhicule d'un enseignement d'ordre moral : elle illustre les dangers de vouloir se placer à l'égal de Dieu, de le défier par notre recherche de la connaissance, mais aussi la nécessité qu'a l'humanité de se parler, de se comprendre pour réaliser de grands projets, ainsi que le risque de voir échouer ces projets quand chaque groupe de spécialistes se met à parler le seul jargon de sa discipline. Ce récit peut aussi être vu comme une métaphore du malentendu humain; où contrairement aux animaux, les êtres humains ne se comprennent pas par des signes univoques, mais bien par l'équivocité du signifiant. |

|

Certains auteurs modernes se sont inspirés du passage biblique de la Tour de Babel pour assimiler « le ciel » à un but infiniment éloigné.

Babel, c'est à la fois une tour et une ville : une entreprise collective d'abord pour se faire un nom, disent les bâtisseurs, pour exister. L'interprétation de l'épisode de Babel peut relever d'un immense malentendu - mal-entendu. François Marty, à juste raison, évoque Babel comme une chance pour l'homme. Le mythe de Babel peut être lu comme instauration, par diversité qu'entraîne la multiplicité des langues, des conditions de l'altérité, de la « biodiversité » des hommes2, comme condition sine qua non de capacité à devenir civilisé en habitant des villes. La ville devient alors un creuset d'humanité. C'est Dieu lui-même qui donne un nom à cette ville : Babel, c'est la porte du ciel grâce aux conditions de l'altérité qui sont ainsi mises en place. Babel est alors une invitation à « l'ouverture à l'autre que l'autre, celui qui m'est radicalement différent comme voie qui mène au Tout autre » pour paraphraser Emmanuel Lévinas. Cette tour n'a pas d'autre but que de donner sens à l'entreprise qu'est la construction de la ville. Mais il y a malentendu. Au sommet de la ziggourat est construit un temple avec un lit et une femme qui attend. C'est du moins ce que nous enseigne l'archéologie. C'est donc une invitation adressée à Dieu pour venir visiter les hommes. Simplement, l'homme arrivé au sommet de la tour est pris d'un vertige, celui du démiurge. Il est tenté alors de se prendre pour Dieu lui-même. Il nous faut sans doute relire ce mythe de Babel, mythe fondateur de l'altérité elle-même, avec une plus grande attention portée à l'écriture au-delà des gloses et des représentations. Babel est d'abord une ville et c'est en son milieu que les hommes édifient une tour, les deux sont liés. L'ensemble est construite sur une faille - Shinéar- dit la Bible, faille qui met en relation, pour les Anciens, deux mondes : celui des hommes et celui des dieux, les Enfers. Ce texte renvoie indirectement à la première ville, celle construite par Caïn et qui a pour nom Hénoch - le commencement -, dans le pays de Nod - de l'errance. C'est la ville des premières créations des hommes avec l'artisanat et les arts de Tubalcaïn et de Youbal; mais c'est hélas aussi la ville du crime avec Lamek et que Dieu détruisit pour cela par un déluge. C'est ce déluge dont nous retrouvons, comme par hasard, l'origine dans le pays même où furent édifiées Babel, Ur et bien d'autres villes avec leurs ziggourats et que les Hébreux découvrent lors de leur exil à Babylone.

Les récits de constructions que les hommes tentaient d'élever jusqu'au ciel ont depuis longtemps marqué les esprits, source d’inspiration pour bon nombre d’écrivains et d’artistes. |

|

|

|

|

|